水脉通途:解码河南水利水运水经济的战略突围

时间:2025-08-04来源:未知 作者:acebm 点击: 次

水脉即命脉,水运即动脉。在黄河流域生态保护和高质量发展、中原经济区建设与长江经济带协同发展的国家战略交汇点上,河南作为中原腹地,水利、水运、水经济的突破,不仅是区域协同和文脉经济发展的关键支撑能级,更是打通南北、连接东西的战略枢纽。王牌智库深耕河南水利水运水经济领域,以数年躬身河南市县区的调研为根基,以穿透性的战略前瞻为纲领,以顶层设计战略为导向,通过对河南竹滠运河、唐白河航道、金堤河(濮阳滑县运河)三大水运工程的系统研判与深度解构,解码河南水脉通途拉动河南经济的战略突围逻辑。

作为深度参与信阳“中原船谷”、周口港、郑州港等重大课题研究的智库力量,王牌智库踏遍全省水脉资源,对主要水系、水利、水运等水域资源产业进行摸底,并深度对接苏信合作承接江苏造船产业转移信阳等跨区域协同和精准研判,并提出了河南通江达海的“四梁八柱”,已在水脉的律动中渐具雏形。

1. 水运基因的千年轮回

河南曾是中国水运网络的核心枢纽。隋唐大运河以洛阳为中心,北抵涿郡、南至余杭,成就了"半天下之财赋,悉由此路而进"的盛况。

据国家文物局《大运河遗产保护与利用报告2024》记载,隋唐时期年漕运量最高达500万石,直接支撑起长安、洛阳等都城的贸易繁荣。北宋汴河作为漕运主动脉,年漕运量峰值达800万石(《宋史·食货志》载1019年数据),支撑东京开封百万人口的物资供给。即便到20世纪60年代,河南仍有27条河流通江达海,通航里程6100公里,水运占全社会运量的48%。

这种水运基因深植于河南独特的水脉禀赋——全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流域的省份,11条流域面积超万平方公里的河流构成天然水运骨架,为现代水运复兴提供了先天条件。

2.现代水运的战略短板

受制于航空、铁路、公路网络等综合交通枢纽的迅猛发展,河南水运一度衰落。据河南省交通运输厅数据,截至2022年,全省内河通航里程1825公里,港口吞吐量不足全国0.5%,在“空铁水公”综合交通体系中成为明显短板。

但水运的比较优势不可替代:成本仅为铁路1/2、公路1/5、航空1/20,千吨级货轮运力相当于15节火车皮或30辆卡车。随着国家“双碳”目标推进和物流成本压力加剧,水运产业集群的复兴成为河南重塑现代产业体系的新引擎。

据河南省交通运输厅测算,内河航运全面复兴后,每年可降低物流成本约170亿元,减少碳排放870万吨。

3.国家战略的叠加赋能

中央财经委第十一次会议明确要求“优化提升全国水运设施网络”,《交通强国建设纲要》将内河航运列为重点。

河南省“11246”工程以《内河航道与港口布局规划(2022—2035年)》为纲领,提出:3—5年实现港口吞吐量破1亿吨、投资1000亿元、通航里程超2000公里,打造淮河、沙颍河、沱浍河、唐白河4条通江达海黄金水道,建设周口、信阳等6个现代化港口。

这一工程与河南省“八横六纵、四域贯通”现代水网战略形成共振——以贾鲁河复航工程为牵引,统筹航运灌溉、防汛抗旱、生态改善等综合效益,构建覆盖全省的现代化水网体系。政策叠加效应下,河南正从“内陆河南”向“水运河南”转型升级,为河南融入长江经济带、京津冀协同发展提供战略支撑。

★战略支点★

三大运河工程的全局价值

(一)竹滠运河:信阳通江达海的“咽喉工程”,贯通淮河与沙颍河的"中原水网横轴",构建豫鄂联通新动脉

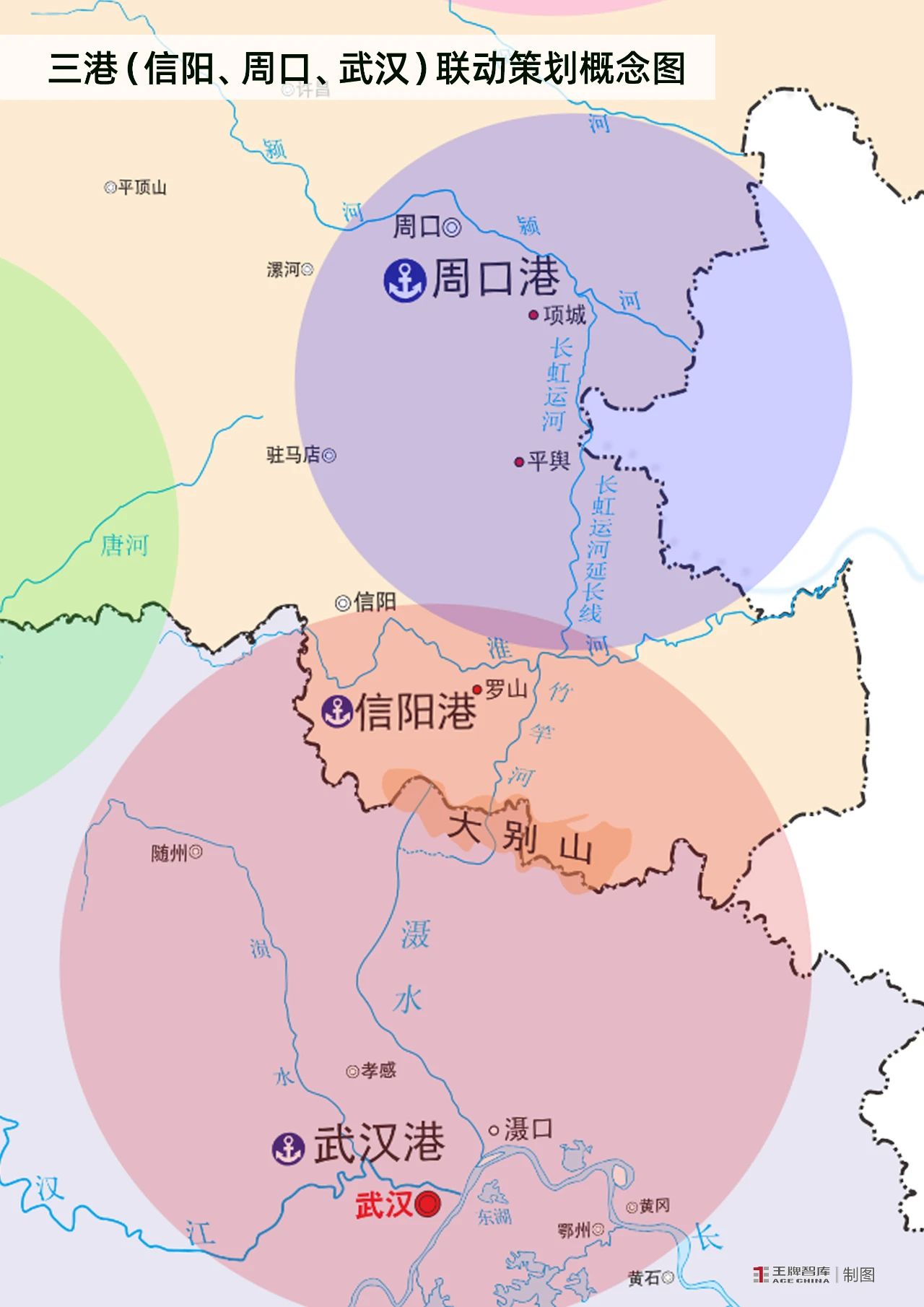

谋划中的竹滠运河,并非孤立的航道工程,而是中原水网连接长江经济带的关键"拼图"。其核心价值在于通过与长虹运河的协同联动,形成淮河与沙颍河水系的战略连通——北连周口港(沙颍河航运枢纽,通江达海关键节点),南接信阳港(淮河干线核心港口,辐射豫南及皖西),最终经长江支流(滠水河)直抵武汉,实现中原腹地与长江中游城市群的水运直连。

从战略维度看,竹滠运河的谋划直指豫南水运短板:信阳港依托淮河可通皖苏,周口港依托沙颍河能抵长三角,但两河此前缺乏直接水运通道,货物周转成本高、效率低。而竹滠运河与长虹运河的串联,将打破这一水路壁垒,使豫南矿产、农产品等大宗商品经信阳港启运,无需绕行,直抵周口港后融入沙颍河-淮河-长江水运网络,大幅缩短至武汉及长江沿线的物流距离。

这不仅是豫南水运的“直线连接”,更是河南水域经济与长江经济带要素流动的“产业植被”,为大别山振兴国家战略落地核心抓手之豫鄂产业协同、供应链整合提供了低成本水运动能。

(二)唐白河航道复航:南阳"通江达海"的战略支点,撑起省域副中心城市的水运骨架,是豫西南崛起的“黄金水道”

唐白河航道复航工程,是河南西南地区对接长江经济带的"咽喉工程",其战略价值远超单一航道的运输功能。该工程规划总里程935公里,分两期按四级航道标准(可通航500吨级船舶)推进南阳段航道整治,最终将形成"南阳-汉江-长江"的直达水运通道——从南阳港出发,经唐白河入汉江,直抵长江,彻底改变南阳"临汉江而不通汉江"的水运困境。

从现实价值看,项目建成后预计每年可节约区域物流成本约40亿元,这对南阳作为全省重要的能源、冶金、建材基地而言,意味着原材料进口与产品外销的综合成本大幅降低。

从长远布局看,航道的贯通将催生临港经济区的崛起:以南阳港为核心,可集聚物流、加工、贸易等产业,形成"港产城"融合发展的新增长极。更关键的是,作为河南副中心城市,南阳的辐射力需以立体交通为支撑,唐白河航道复航补齐了水运短板,使其在对接汉江经济带、融入长江经济带中占据主动,真正实现连接中原与西南的经济空间互联互通。

(三)濮阳-滑县运河:金堤河复航激活"运河双遗产",构建中原连接南北的水运枢纽,是豫北水网的“点睛之笔”

濮阳滑县运河工程,本质是通过金堤河疏浚复航,唤醒沉睡的“运河基因”。金堤河作为黄河下游重要支流,流经安阳滑县、濮阳等地,其航道疏浚复航后,将成为连接京杭大运河与隋唐大运河的关键纽带——向北对接京杭大运河(京津冀方向),向南连通隋唐大运河(长三角、中原腹地方向),在中原东北部织就一张“南北畅联、东西贯通”的运河网络。

这一工程的战略意义在于激活河南“运河遗产”的现代价值:京杭大运河是南北物流主通道,隋唐大运河是中原连接江淮的历史动脉,两者在河南境内长期缺乏直接水运衔接。濮阳滑县运河的贯通,将填补这一空白,使濮阳、安阳等豫北城市融入全国运河物流网络,既助力京津冀协同发展的要素南输,又加速中原商品北运,为豫北产业升级(如濮阳化工、安阳装备制造)提供低成本水运支撑,更让河南在“大运河文化带”建设中从“遗产保护”迈向“功能复兴”。

(四)王牌智库研究发现:河南水脉通途背后的战略突围逻辑

竹滠运河的"横轴连接"、唐白河航道的"南向突围"、濮阳滑县运河的"遗产激活",三大工程并非孤立存在,而是河南构建"四水同治、五区联动"水经济格局的战略支点——以水运低成本优势破解物流瓶颈,以航道网络串联区域发展极,以水脉贯通激活中原与周边战略板块的协同动能。

王牌智库深耕河南水利水运领域研究多年,始终坚持"调研扎到河床边、思考站在国略上、方案落到项目里":从航道等级与产业布局的匹配性测算,到临港经济区的产城融合设计,再到跨区域水运协同的机制创新,每一项研究都立足河南实际、对接国家战略。这些工程的推进,不仅是河南水经济的突围,更是水文河南的文化复兴。这就叫“以水为媒,通途可期”。

★系统破局★

河南水经济的实施路径

1.顶层设计的“四梁八柱”

王牌智库建议省级政府主导,联动相关地市县政府,构建河南水经济复兴顶层设计战略和系统解决方案,谋划、引进、孵化一批水运经济复兴的工程、产业、水运服务等项目,形成统一大市场条件下的河南现代水运产业体系,包括相关的衍生的低空经济产业项目库。

建议参照《江苏省水运条例》,制定《河南省内河航运条例》,明确航道规划、岸线资源管理、生态补偿机制等核心制度。尤其需建立跨流域、跨部门协调机制,重点解决竹滠运河、唐白河航道等跨省工程的权责划分、利益协调等问题,为跨区域水运协同提供法治支撑。

推行“航道+土地+产业”临港综合开发模式,通过港口与岸线资源的联动开发形成资金闭环:将港口周边一定范围土地纳入统一收储,通过市场化出让获取收益,反哺航道建设与维护。典型如周口港,依托该模式已筹集资金39.8亿元,建成13个2000吨级集装箱泊位,实现“以港养航、以航兴港”的良性循环。同时,探索发行内河航运专项债券,引入社保基金、保险资金等长期资本参与航道及港口基础设施投资,拓宽资金来源渠道。大力发展临港产业,为临港经济储备可持续发展动能。

统一全省航道技术标准,推动沙颍河、淮河等干线航道升级至二级航道(通航标准为2000吨级船舶),实现与长江干线航道标准的无缝对接。同步建立新能源船舶地方标准体系,对采用锂电池、甲醇动力的船舶给予30%购置补贴,加快航运工具绿色转型,抢占内河航运绿色发展的战略制高点。

2.产业协同的“三大战场”

信阳

重点发展船舶制造、绿色建材、冷链物流等产业,打造“中原船谷”千亿级产业集群。目前淮滨港、息县港已形成“船舶制造—维修—拆解”全链条产业生态,未来可深化与中国船舶集团等龙头企业合作,共建船舶研发中心,提升产业附加值。固始县化工园区重点发展临淮河流域的危化品产业园区,对于打造临港经济的绿色、低碳、精细化工等产业链意义深远。

周口

依托沙颍河航道优势,聚焦粮食、煤炭等大宗商品交易,建设区域性期货交割库。2024年周口港吞吐量已突破3000万吨,叠加中欧班列(中豫号)信阳货运枢纽的同步运营,正逐步形成“铁水联运+跨境贸易”的复合型物流模式。

郑州

推进贾鲁河复航工程,同步建设郑州港国际陆港,构建“空铁水公”多式联运枢纽。该工程预计2025年通航,建成后年货运量可达9000万吨,每年可减少二氧化碳排放240万吨,为郑州国家中心城市建设提供绿色物流支撑。

二是水运流域经济的协同发展。

三是数字经济的深度融合。

3.政策突破的“关键落子”

一是航运管理的体制革新。

二是区域合作的机制创新。

与安徽共建“沙颍河—淮河跨省经济合作区”,推动两省在港口吞吐量统计互认、税收优惠政策共享等方面达成共识。

参考“沪苏浙内河航运一体化”实践,推进豫皖船舶检验互认、船员证书互通,减少跨省运输中的行政壁垒,降低物流综合成本。

三是人才培育的战略储备。

依托黄河水利职业技术学院、河南交通职业技术学院等院校,增设或强化船舶制造、航道工程等专业,定向培养应用型技术人才。

实施“内河航运专家引进计划”,对长三角等地区退休技术骨干给予住房、医疗等专项补贴,精准破解高端技术人才短缺瓶颈。

4.智库谋略建议

一是建议将竹滠运河、唐白河、濮阳滑县运河(金堤河)纳入国家“十五五”水运规划范围,纳入到河南省“八横六纵,四域贯通”现代水网战略量化为重大工程牵引,争取中央预算内资金支持,引入市场化运营模式多元筹集资金,推动项目落地见效。

二是建议设立“河南省水运发展专项资金”及政府专项基金,聚焦新能源船舶购置、航道养护、智慧水运平台建设等关键领域,给予专项补贴,夯实水运发展资金保障。

三是建议建设出台河南水运经济复兴战略和政策,建立“省委书记+省长”双组长制推进机制,形成统一高效的决策机制,统筹解决跨省工程衔接、土地指标保障、生态补偿等跨领域关键问题,形成高位推动、协同落实的工作格局。

★未来已来★

河南水经济的终极想象当下可期,未来已来。当竹滠运河的首艘货轮破浪驶入长江,当唐白河航道的千吨级船队鸣笛启航,当濮阳滑县运河的古码头重现舟楫穿梭的繁华,河南将彻底改写“内陆河南”向现代版“水运河南”的跨越。这三大工程的战略价值,远不止于水运通道的物理连通,更在于一场深刻的发展逻辑重构:

01.重构产业版图

新能源船舶制造、绿色建材、冷链物流等临港产业集群加速崛起,通过降低物流成本、优化供应链布局,预计将带动全省GDP年均增长0.8—1.2个百分点,为产业升级注入持续动能。

02.激活文化基因

隋唐大运河(洛阳段)、京杭大运河(濮阳段)、唐白河古码头等文化遗产与现代航运深度交融,形成“北有洛阳运河博物馆群、南有信阳淮河航运文化带”的文旅格局,预计年吸引游客超5000万人次,让“运河文明”成为河南文化强省建设的新标识。

03.重塑区域格局

河南将成为中部地区唯一同时接入长江、淮河、海河三大水运网络,并通过水利枢纽提升黄河通航效能的省份,在国家“双循环”战略中构建起“承东启西、连南贯北”的水运枢纽,其在全国经济地理中的战略权重将实现质的跃升。

当前,统一大市场的水运产业要素资源正向河南集聚的风口,河南水运经济复兴可谓指日可待。这是一场关乎河南未来半个世纪发展根基的战略突围。

我们期待,随着三大航道工程的落地,河南能以水为脉串联全域、以港为基聚合要素、以产为魂激活动能,真正书写“水韵中原、通达天下”的新篇。正如河南省委关于水利水运工作的部署强调:“要以系统思维打通水脉、激活水势,让水运成为高质量发展的强劲引擎。”这,正是王牌智库深耕河南水经济研究的战略初心与使命担当。